por Jesuán Agrazar · jesuagrazar@hotmail.com

En Introducción del narcisismo, Freud (1914/2012) extrae el término «narcisismo» de la psicopatología de la época hasta formular aquella célebre frase: “His Majesty the Baby”, acompañada de la aclaración “como una vez nos creímos” (p. 88). Así, el narcisismo pudo formar parte del desarrollo sexual regular, constituyendo el complemento libidinoso del egoísmo, propio de la pulsión de autoconservación. A propósito de esa centralidad del ego, de hecho, en El creador literario y el fantaseo, Freud (1908/2010) escribe “Su Majestad el Yo” (p. 132).

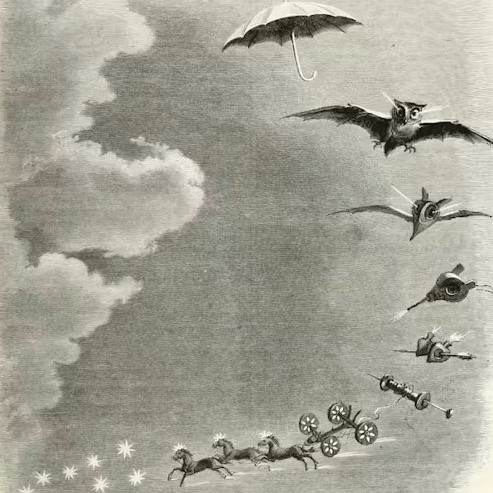

Si se tiene suerte, esa majestuosidad fundamental entra por los múltiples agasajos y elogios del Otro. Este arrope, por otra parte, intenta proteger del sufrimiento proveniente del propio cuerpo, del mundo exterior y del vínculo con otros seres humanos. Freud (1914/2012) lo dice así: “Enfermedad, muerte, renuncia al goce, restricción de la voluntad propia no han de tener vigencia para el niño, las leyes de la naturaleza y de la sociedad han de cesar ante él”, y añade: “realmente debe ser de nuevo el centro y el núcleo de la creación” (p. 88). Allí Freud parece retomar la pintura de Arthur Drummond, donde los carruajes del tránsito de Londres se detienen, para que cruzara, ante una hermosísima niña aprincesada, vestida con capa y sombrero con plumas; a un lado, un policía interrumpiendo el tránsito; detrás, su madre o su gobernanta, cargando los juguetes de la niña.

No obstante, si bien el egoísmo busca la preservación (de enfermar), en algún momento se torna necesario comenzar a amar para no caer enfermo. Freud (1914/2012) sostiene que, si así no fuera, por fuerza se ha de enfermar. Es el punto en el que recibimos algunas consultas, donde -como en la letra popular- resuena: “Porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar, quiero tocar la guitarra todo el día, y que la gente se enamore de mi voz”. Letra que dice, incluso, de un espíritu “rebelde”, de resistencia u oposición. Ahora, dado el lugar estructurante y estructural del narcisismo, de su centralidad, cual piedra angular, ¿qué tiene el psicoanálisis para ofrecer en ese giro al amor?

Nos remontamos al texto Una dificultad del psicoanálisis, en torno a las heridas al narcisismo de la humanidad. Allí, Freud (1917/2012) plantea la revolución de la creencia del hombre -de que su casa se encontraba en el centro del universo- junto al nombre y la obra de Copérnico, teniendo en cuenta sus antecesores: como los pitagóricos y Aristarco de Samos. De igual modo, otra revolución, esta vez ante la creencia de la superioridad del hombre, amo del resto de los animales, se dio junto a los estudios de Darwin, sus colaboradores y precursores. Freud (1917/2012) señala allí que las adquisiciones del hombre en la evolución “no lo capacitaron para borrar la semejanza” (p. 132). Finalmente, la revolución de la creencia de que el hombre es amo en su propia casa; donde Freud ubica que no fue el psicoanálisis el primero en plantearla, sino que le preceden numerosos filósofos, entre ellos, Schopenhauer. Encontramos en ello, pues, los nombres del padre. Una pista, allí, que nos remite a otra parte de la letra de la canción: “Y en la cabeza tenía la voz de mi viejo, que me sonaba como rulo de tambor”.

Ahora, en el Seminario 19 bis (El saber del psicoanalista), Lacan (1971) relee a Freud, al respecto, y sostiene que Freud incurre en un defecto: más que de revolución, se trata de subversión. No somos dueño de nuestra propia casa, no somos nuestro propio amo, porque el inconsciente (que es el discurso amo) nos domina. Lo que se subvierte es la relación al saber: lo que está en el centro ya no es el ego, el egocentrismo, sino un agujero. La sexualidad está en el centro de lo que sucede en el inconsciente, en tanto que es una falta. Testimonio de este descentramiento, de esta subversión, trae cada producción del inconsciente: un sueño, una palabra que sin querer se introduce en el lugar de otra, un olvido, un síntoma.

Por caso, nos detenemos en el síntoma, donde el saber se plantea en lo real. El síntoma es efecto, en la estructura, de la operatoria y la inscripción del significante del Nombre-del-Padre. Si bien, en el síntoma, el despliegue del goce fálico suele deslizar en ser el falo que completaría al Otro, en éste también encontramos el resguardo de la falta al ponerse allí lo real en cruz, haciendo que las cosas no anden en función del Amo. El síntoma repite así un fracaso, donde no hay relación sexual. En este sentido, la interpretación del analista, que apunta a la escena del inconsciente, leída en sus efectos produce una costura que a la vez realiza otra, donde toca algo del goce que parasita al síntoma. A las puertas del acto, si el sujeto se adviene, a un goce parasitario y ruinoso se ha de renunciar. La herejía del sujeto implica la inconsistencia del Otro, donde el propio tejido se hace allí donde el Otro no existe sino como un lugar. El campo del goce del Otro se delimita como el agujero verdadero.

Ante la asunción del descentramiento, la desposesión como amo en nuestra propia casa, y la inexistencia de un Otro garante, aunque con la fortuna de un espacio vacío, los pequeños otros hacen cada vez más falta en un lazo que permita seguir tejiendo una trama singular, en lo colectivo. No hay tal superioridad que borrara la semejanza, como le encontramos decir a Freud. El lazo social requiere de la deposición del narcisismo, de la reducción a su más mínima expresión posible, para dar lo que no se tiene, para hacerle lugar a la diferencia, en el otro y en uno. Más bien, es en el semejante que encontramos aquello que una y otra vez nos descentra, trayendo a veces incluso lo a-versivo que anoticia lo que nos habita en un saber no sabido. Sirviéndonos de la incorporación de “la voz de mi viejo” (como dice la canción), no es sin la membrana y la oquedad -que los otros nos ofrecen en el eco- que el “rulo” (“el rulo de tambor”) encuentra posibilidad de producirse, a fin de relanzar el movimiento en una vuelta nueva, gracias a que algo cae. Tal como Freud (1930/2012) lo planteara, en El malestar en la cultura, es en el lazo (incluso en los φίλοι {los philoi, los amigos}, como dice Lacan, 1973/2015) donde es posible encontrar algún refugio ante aquellas tres fuentes del malestar, aunque ello no es sin pasar por un duelo, que en parte toca al narcisismo.

Referencias bibliográficas

Freud, S. (1908/2010). El creador literario y el fantaseo. Obras completas, vol. IX. Amorrortu.

Freud, S. (1914/2012). Introducción del narcisismo. Obras completas, vol. XIV. Amorrortu.

Freud, S. (1917/2012). Una dificultad del psicoanálisis. Obras completas, vol. XVII. Amorrortu.

Freud, S. (1930/2012). El malestar en la cultura. Obras completas, vol. XXI. Amorrortu.

Lacan, J. (1971). Clase del 4 de noviembre de 1971. Seminario 19 bis: El saber del psicoanalista. Inédito.

Lacan, J. (1973/2015). Una carta de almor. Seminario 20: Aún. Paidós.

por Sandra Alderete · alderetesandra@hotmail.com

El concepto de narcisismo es fundamental en el psicoanálisis, mantiene su vigencia y es relevante en nuestro quehacer clínico cotidiano. Freud formalizó y desarrolló el concepto de narcisismo a través de sus investigaciones.

Dicho concepto es estructurante y estructural del psiquismo. Es un articulador necesario y lógico para que sea posible la fundación del yo en tiempos de constitución subjetiva. Su importancia es equivalente a la estructura del sujeto.

En psicoanálisis existe una diferencia fundamental entre organismo y cuerpo. Freud aporta e introduce la primera noción de cuerpo. Nada es natural en el parletre. No existe psicogénesis, ni etapas de desarrollo, ni maduración predeterminadas. No siempre se constituye el cuerpo erógeno, lo que genera graves perturbaciones en la constitución subjetiva.

En los inicios de la vida se debe contar con un Otro que espere al sujeto por venir, que este le haga falta y le ofrezca hospedaje. Será este Otro, fuera quien fuera, quien oficie de madre. Freud llamó Nebenmensch a ese otro auxiliador que ofrece cuidados libidinales y sostén. Donando el lenguaje y el campo de la pulsión.

Como practicante del psicoanálisis me interrogó:

¿Cómo arriba Freud al concepto de narcisismo? ¿Por qué el narcisismo es necesario para el armado del cuerpo?

Freud con agudeza clínica formaliza la función del narcisismo. Lo toma al término de Paul Nacke, psiquiatra alemán, quien describe al narcisismo como una forma de autoerotismo, de amor a sí mismo, enlazado a las perversiones.

Se produce un nuevo acto psíquico en tanto precipitado de identificaciones, inaugura un nuevo lugar para el niño.

Freud pudo pesquisar que no le alcanzaba el concepto de pulsión, por ello recurre a introducir el narcisismo en el año 1914. El cuerpo erógeno no logrará cobrar unidad sólo con el trayecto de la pulsión, debe recurrir y conceptualizar el nuevo acto psíquico. La cuestión de la pulsión no le otorga al infans una idea unificada del cuerpo. La noción de narcisismo primario da una idea lenguajera del cuerpo.

Para alcanzar una unidad del cuerpo erógeno en tanto pulsional y narcisista necesitó recurrir al concepto de narcisismo y a la efectuación de “un nuevo acto psíquico” para la formación del yo. Dicho precipitado de identificaciones permite al niño acceder a una unidad corporal. Pasaje del autoerotismo a la elección de objeto. Freud nos dice: “Fue decisiva la introducción del concepto de narcisismo, es decir la intelección de que el yo mismo es investido con libido, y aun en su hogar originario y, por así decir, también su cuartel general. Esta libido narcisista se vuelca a los objetos, definiendo de tal modo libido de objeto, y puede volver a mudarse en libido narcisista”.

Desde los inicios consideró necesario diferenciar un narcisismo primario de un narcisismo secundario.

Será Lacan quien en su retorno a la letra Freudiana, desde los inicios de su enseñanza toma prestado de investigaciones desde la óptica el modelo del estadio del espejo para dar cuenta de las operaciones necesarias que deben darse en el infans.

Deberá operar la castración, vía nombre del padre, para que el nuevo acto psíquico acontezca. La castración va a entrar como herida narcisista, esta se inscribe con la letra - fi. Quedando un resto de la operación de división subjetiva entre el sujeto y el Otro, el objeto a. Resto vivo, que pone en causa y orienta el deseo en tanto reserva libidinal. No todo es simbolizable, ni especularizable. Es decir, no todo entra en el campo del Otro, hay una parte que inviste al cuerpo del niño. Para armar un psiquismo, para fundarlo se deben dar determinadas coordenadas, se deben escriturar las tres identificaciones, sus tres letras que bordean el agujero real del inconsciente.

El yo en tanto instancia necesaria para la estructuración del psiquismo, constituye un acontecimiento fundante y jubiloso, como así también implica un drama.

En el año 2021 junto a Silvana Tagliaferro trabajamos en un seminario que llevó por título Narcisismo y Lazo social. Fue un intercambio de trabajo muy grato y nutrido, un espacio serio y lúdico. Intentamos formalizar qué cuestiones del narcisismo se ponen en juego en cada sujeto y qué es lo que pasa al lazo social.

Por ejemplo, la megalomanía suple al narcisismo faltante. El delirio viene a suplir el lugar de un narcisismo que no se ha podido constituir.

Cuanto más recurso subjetivo tiene un sujeto menos va a recurrir a la infatuación, egoísmo, maledicencia, agresividad.

Por ejemplo, en niños graves no se produce el reconocimiento en el espejo. El Otro no funcionó como espejo plano, como superficie necesaria para proyectar el cuerpo como uno unificante y poder contar con un cuerpo, con un sí mismo. Son sujetos que presentan dificultades en el lazo con el Otro-otro, y ya devenidos adolescentes y adultos también se les complica el lazo o directamente no lo pueden sostener.

Entiendo al lazo social como entramado discursivo. Lacan retorna a Freud y da nuevas vueltas en torno a sus formalizaciones.

Desde los inicios de su enseñanza trabaja con el Estadio del espejo, nunca abandona dicha formalización y dicho esquema, si lo complejiza con el Estadio del espejo generalizado presentado en Observaciones sobre el informe de Daniel Lagache y lo utiliza en el Seminario de La angustia. Es de importancia que el cuerpo narcisista se sustraiga, no debe aparecer en el espejo, en caso contrario acontecen fenómenos del doble, lo siniestro, bizarrerias, desencadenamientos, acting out, pasajes al acto y algo que es habitual la angustia neurótica que se produce cuando falta la falta.

Con Lacan sabemos que el cuerpo erógeno es de doble consistencia, cuerpo pulsional y cuerpo narcisista y, luego se producirá la mejor o peor combinatoria que logre cada sujeto en su singularidad y en su análisis.

Del asentimiento del Otro y ratificación al nacimiento de Yo

Cuando el Otro asiente desde su unario permite que se forme el uno unificante en el niño, este va a quedar para la vida del niño y se podrá reformular en la aventura analítica. El Otro da su asentimiento y ratifica que esa es su imagen, que ese es él en tanto uno. Una vez que se constituye en el recorrido del tour pulsional i(a) al narcisismo i´(a) se inscribe la castración. Lacan dice que al finalizar el estadio del espejo se produce el pasaje de un “yo especular” a un “yo social.” Se va a asumir su cuerpo como una imagen unificada y además la idea de contar con un cuerpo.

Para concluir: pensar al narcisismo como puerto de acceso a la alteridad nos permite apostar que en la trama transferencial el sujeto pueda hacer la experiencia de ya no buscar convalidación en el espejo del Otro y del otro, asumiendo ser uno más entre otros en pasaje moebiano de la intensión a la extensión.

por Tomás Garcia · edtomasgarcia@gmail.com

"Toda mi pasión se elevará / Viéndote actuar / Tan sugerente...

Uso mi flash / Capto impresiones / Me adueño así / Superficies de placer.

Dejo crecer mi tremenda timidez / Gozo entregándote al sol / Dándote un rol ambivalente.

Puedo espiar sin discreción / Como un voyeur en vacaciones."

Virus, Superficies de placer (1987)

En esta ocasión, me propongo recorrer algunas consideraciones sobre el narcisismo en la adolescencia, en su articulación con el cuerpo, la imagen, la mirada y los objetos tecnológicos de la época que interrogan la clínica.

Freud introduce el narcisismo como una fase necesaria del desarrollo libidinal, donde se configura el cuerpo pulsional. Este montaje es estructural, efecto de una primera operación: la identificación primaria, el soma deviene cuerpo, cuerpo-vasija. Se trata de una identificación con lo real del Otro real, con su agujero. Sin el Otro, la pulsión no se constituye. Es en este tiempo lógico que se activa el córtex, que se corresponde al espejo cóncavo en el modelo óptico de Lacan.

Lacan, ubica el yo en el registro de lo imaginario. El estadio del espejo nos enseña que el yo se forma por identificación con la imagen unificada del cuerpo, percibida en el espejo y sostenida por la mirada del Otro. En ese momento fundante, el infans experimenta un júbilo anticipatorio frente a la forma total de su imagen, una exaltación ligada a la promesa de unidad corporal que contrasta con la vivencia previa de un cuerpo fragmentado. Esta captura especular implica una alienación constitutiva al Otro. Ese uno también viene del Otro, constituyendo el yo ideal. El yo como ficción necesaria que vela la falta estructural. El narcisismo queda así articulado al deseo del Otro y a las operaciones simbólicas que lo sostienen.

El narcisismo nuevo acto psíquico, es un tiempo lógico que estructura la subjetividad. Se juega en la respuesta a la mirada del Otro, en la alienación en una imagen y en la posibilidad —o no— de encontrar un modo singular de deseo.

De la pulsión escópica, podemos distinguir tres tiempos: mirar, ser mirado y hacerse mirar. Este recorrido implica un pasaje del sujeto desde una posición activa a una pasiva. Para que la operación de hacerse mirar sea posible, se requiere de una mediación: la pantalla, el velo que ofrece el fantasma. El fantasma, en tanto estructura, funciona como marco que tamiza la mirada del Otro. Esto implica que para que se constituya el fantasma se requiere de una articulación con la gramática pulsional.

Este velo, es efecto de las operaciones de los tiempos lógicos ligados a las identificaciones. El “Nombre-del-Padre”, operador lógico, organiza la estructura. Lacan llama inhibición a esta función en el campo imaginario, cuando el Otro se acoge al poder ordenador de ese Nombre, se inhibe de capturar por completo la imagen del niño en el fondo del espejo, es decir, de sumirlo en la densidad del goce. Su eficacia impide el uso instrumental del niño y permite que algo real de él escape a la captura especular. Solo así podrá diferenciar lo imaginario de lo real, en tanto este último, aunque recubierto por la imagen como un velo, se revela como no especularizable.

La identificación a lo imaginario del Otro real, implica que este Otro le done sus velos. Es decir, no le transmite todos sus goces al niño, sino la pantalla, el velo que ofrece el fantasma.

La metamorfosis de la pubertad introduce un real que conmueve el montaje narcisista, reabre la escena especular y convoca una nueva inscripción del cuerpo en el lazo social. El cuerpo cambia, se vuelve extraño, y la imagen especular ya no alcanza para sostener la unidad yoica. Esta transformación reactiva la lógica inaugural del estadio del espejo, pero también evidencia sus límites: el goce irrumpe allí donde antes la imagen ofrecía consistencia.

Silvia Wainsztein, retomando el esquema del ramo de flores en Lacan, señala que aparecen “nuevas flores” que ya no son comprendidas por la imagen del jarrón reflejado. El yo no logra alojar ese nuevo goce, y el sujeto queda expuesto a una posición de fragilidad. La escena especular se desborda, y se impone la necesidad de una reescritura entre los registros Real, Simbólico e Imaginario, así como de una reconfiguración entre el yo ideal y el ideal del yo.

En esta época lo digital satura lo virtual, intensifica la fragilidad narcisista. El sujeto busca consistencia en una escena saturada de imágenes idealizadas que obturan la falta y empujan al goce. Frente al espejo extendido de las pantallas, ya no hay Otro que sostenga una mirada con amor; sólo captura sin resto. Es la falta fálica imaginaria -φ, que abre un agujero en lo especular, marca de lo que el Otro no pudo apropiarse. La imposibilidad de inscribir -φ se manifiesta clínicamente en ciertos adolescentes en los que el objeto a no logra localizarse en la faz imaginaria. Sin inscripción de la -φ, nada separa al sujeto de su imagen, convertido en usuario performático, sin corte simbólico. Las presentaciones clínicas actuales están marcadas por el acting, el pasaje al acto, compulsión a la repetición que encontramos en las neurosis narcisistas o en las caracteropatías. El fantasma, estabiliza y hace de borde a los goces, permite el deseo subsista. Preservar ese resto opaco es condición para que el cuerpo, la imagen y la palabra no colapsen bajo el peso de una visibilidad total y obscena.

En este punto, la lectura del texto Virtualidad de Silvana Tagliaferro resulta fecunda para hacer una distinción entre lo virtual y lo digital.

Lo virtual, en Lacan, cumple una función estructurante. Es el modo en que lo real se representa en el campo del Otro, mediado por la imagen. Sostiene la relación con la falta y permite que el sujeto se constituya como tal, articulado por la mirada y el significante. La imagen, desde la caverna de Platón hasta los dispositivos actuales, opera como pantalla que habilita esta duplicidad imaginaria.

Lo digital, en cambio, introduce un régimen de equivalencias que aplana la dimensión virtual. Sustituye la escena del fantasma —sostenida por el objeto a como resto— por imágenes fijas, sin negatividad ni espesor. La imagen digital se impone como evidencia: pura presencia sin resto, donde el goce aparece sin mediación.

El desafío será alojar ese montaje en tránsito, intervenir allí donde la imagen digital se vuelve fijeza, y posibilitar una pérdida que reinscriba al sujeto en una lógica del deseo, y no del goce inmediato.

“Superficies de placer” retrata el narcisismo digital: apropiación sin resto, goce inmediato, imagen lisa sin falta. El flash captura sin deseo, la mirada invade sin mediación simbólica. El sujeto oscila entre mostrarse y espiar, atrapado en el fondo del espejo. La canción transmite una escena clínica actual: adolescentes expuestos a una mirada totalizante, fijados en una superficie donde el deseo se apaga en el brillo plano de la pantalla.

por Silvina Naveiro · silvinanaveiro@gmail.com

Este texto surge de un entre, enlace entre dos que causa la asociación entre la convocatoria de la revista y el cuento recopilado por Andersen “El traje nuevo del emperador”1. Se sabe que el cuento surge por 1330, como un cuento ejemplificador, con un tono moralizante. Han ido variando las versiones según las épocas y las culturas, acentuando tal o cual parte del relato. Pero lo que se mantiene invariante es el develamiento de una verdad y la posición frente a ella. Quizá por eso sigue siendo de esas obras atemporales, aquellas donde Freud dice que el artista lleva la delantera porque da cuenta de la estructura.

Un vestido invisible

El cuento nos presenta al inicio al emperador, “tan aficionado a los trajes que gastaba todas sus rentas en vestir con la máxima elegancia. No se interesaba por sus soldados ni por el teatro, ni le gustaba salir de paseo por el campo, a menos que fuera para lucir sus trajes nuevos”. En el comienzo, el emperador aparece cautivado por su propia imagen, que viste con estos trajes, sin poder desviar su mirada hacia un objeto de deseo más allá de sí mismo. Freud nombraba al niño como objeto narcisista de sus padres his majesty, the baby. Punto de la captura narcisista que fija ese instante de la mirada en que el niño adquiere con júbilo esta imagen, se ve con los ojos con los que el Otro lo mira, se ve en esa imagen que lo unifica, ahí donde solo era un cuerpo fragmentado. La primera vestidura será entonces esa imagen libidinal que dona el Otro a partir de que el niño se ubica en relación a su falta.

Es en este punto donde dos extranjeros se presentan en el cuento para hacer trastabillar esta complacencia tan esférica del emperador con su imagen que el pueblo aceptaba sin ningún cuestionamiento. Es muy precisa esta aparición del extranjero como aquel que desde fuera viene a romper con un goce que estaba normalizado fantasmáticamente, instalando la dimensión del síntoma.

Estos truhanes se presentan como quienes saben tejer las más maravillosas telas, “no solamente los colores y los dibujos eran hermosísimos sino que las prendas con ellos confeccionadas poseían la milagrosa virtud de ser invisibles a toda persona que no fuera apta para su cargo o que fuera irremediablemente estúpida”. Se introduce una vacilación en la imagen, algo que descompleta porque aparece la dimensión del saber y de algo que puede no verse. Y lo que hay para ver es algo más que una imagen, se trata de tener una virtud.

El emperador inmediatamente se ve tentado a tener este traje pero algo empieza a trabarse en él: “había una cuestión que lo tenía un tanto cohibido, a saber, que un hombre que fuera estúpido o inepto para su cargo no podría ver lo que estaban tejiendo. No es que temiera por sí mismo, en este punto estaba tranquilo; pero, por si acaso, prefería enviar primero a otro”. Podríamos decir que en la negación “no es que temiera por sí mismo”, está dicha toda la verdad.

Y es así que envía a sus hombres de más confianza a ver la tela y ellos caen en el engaño: serán estúpidos si dicen que no la ven. Llegando al absurdo de ver lo que no se ve: y entonces en el vacío donde no había nada aparece para colmarlo una tela invisible.

Hasta el emperador llega a ver la tela y mientras posa desnudo ante el espejo piensa “¿seré tan tonto? ¿acaso no sirvo para emperador? Sería terrible”. Punto de división donde vacila su semblante y asoma la angustia. Y se dirige a su séquito “¿verdad que me queda bien?”. Y nadie osa contradecirlo, sino que redoblan la apuesta aconsejándole que lleve ese traje en el desfile del día siguiente.

¡Pero si no lleva nada!

Es la intervención de un niño la que rescatará al emperador de ese lazo enloquecido que lo exponía a desfilar desnudo ante el pueblo. Al respecto dice Lacan: “este niño ¿será un cándido? ¿será un genio? ¿un descarado? ¿un bestia? Nunca se sabrá. Seguramente, alguien muy liberador”2.

Punto en el que se revela que el montaje de la imagen es discursivo. La ilusión del vestido que es la imagen de nuestro cuerpo está sostenida por aquello que no se ve. A lo real desnudo es imposible acceder, se trata de un asunto de-nudo. La ilusión consiste si el Otro aporta el trazo que permite que la imagen se infle sobre el vacío del objeto a. La imagen narcisista con su engaño no nos permite ver que la desnudez atrae si logra evocar la falta tras el vestido, el brillo de la belleza que señala lo real en juego.

El niño denuncia que el emperador está vestido con la adulación del pueblo, confía en sus ojos y entonces se constituye como otro extranjero, pero no desde el engaño sino desde la verdad.

El emperador muere en su ley: “aquello inquietó al emperador porque pensaba que el pueblo tenía razón, pero se dijo:

Hay que seguir hasta el final

Y se irguió aún con mayor arrogancia que antes, y los chambelanes continuaron portando la inexistente cola”.

Decide terminar el desfile como si tuviera su traje, pero suponemos que algo de su narcisismo ya no funciona igual, los otros ya no le devuelven la misma imagen.

¿De qué nos reímos?

¡El rey está desnudo! Frase que sin estar en el cuento (el niño dice “pero si no lleva nada”), capta la enseñanza del mismo y nos hace reír tanto como cuando alguien está muy encumbrado en su imagen y de repente pisa una cáscara de banana y se cae despatarrado al suelo, mostrando el culo. La imagen ostentada y fija se desarma y adviene lo cómico del falo que delimita la falta, ese que cuanto más se lo oculta más se presenta. Es alrededor de esa falta que se organiza la imagen narcisista tan adorada.

Es notable como en la clínica dicha ostentación puede ser solidaria de una imagen armada con mucha dificultad, que se sostiene rígidamente porque un pequeño soplo podría desvanecerla. Es necesario haber consolidado la transferencia en el análisis para que el analizante acceda a encontrarse con el más allá de la imagen y pueda consentir a saber de la falta que lo constituye.

Es posible entonces que quizá, advertidos de la fascinación de la imagen narcisista, podamos hacerle lugar al lazo, al extranjero con la diferencia que porta y que descompleta nuestra unicidad abriendo el camino desde la falta a la causa del deseo.

1 Andersen “El traje nuevo del emperador”. En www.ciudadseva.com

2 Lacan, J. El Seminario: Libro 4 “La relación de objeto”. Buenos Aires. Ed Paidós, 1994. Pp 35-36.

por Laura Skliar · lauraskliar@hotmail.com

“Mira, esto es increíble, no hay una ciudad igual en todo el mundo. ¿Te figuras lo super alucinante que es esta ciudad bajo la lluvia? Imagínatela en los años 20, con sus pintores y escritores, ¿te imaginas a los dos instalándonos aquí? “Estás enamorado de una fantasía”, le dice ella, su novia; “estoy enamorado de ti”, le contesta él. Con esta escena, la película Medianoche en París1 empieza a rodar.

La fantasía prosigue cuando Gil, el protagonista de la historia, un escritor frustrado que viaja a París con su supuesta enamorada, en un paseo por las calles parisinas se encuentra a medianoche con personalidades como Hemingway, Picasso, Fitzgerald, Dalí, Elliot, y tantos otros, en un viaje que lo revitalizará frente a la medianía cotidiana y aburrida en la que vive, y que le hará replantearse sus elecciones y su lugar en el mundo.

Ese mundo de ensueños, ese amor por París de los años 20, con los representantes de las “altas artes”, cosmopolitas, geniales, pero -ante todo- inspiradores, alcanza su máxima expresión en el encuentro con Adriana, mujer de la que se enamora, pero que es también un punto de inflexión, al expresarle, ella, su propio mundo dorado al que desearía volver: la Belle Époque. Y así podríamos suponer un infinito de imágenes inalcanzables que cada uno de nosotros crea, añora, fantasea y vuelve de vez en cuando, generando a veces un tambaleo en las escenas de la vida cotidiana; otras, un replanteo de las elecciones e, incluso, del sentido que le damos a la vida.

¿De qué se trata ese mundo dorado, inalcanzable y, como tal, agotador? ¿Cómo pensar estos fenómenos desde algunos conceptos que el psicoanálisis nos propone? Intentaré acercarme con algunos conceptos formulados por Freud y por Lacan.

El yo se constituye a través de una serie de identificaciones con imágenes provenientes de los otros; fundamentalmente a partir de una identificación con el Otro primordial, identificación primaria y constitutiva, que fijará al sujeto en una imagen unificada y totalizante, a partir de la cual se reconoce como un yo, un “tú eres eso”, un yo Ideal. El estadio del espejo propuesto por Lacan, lejos de ser un fenómeno circunstancial e histórico en el que el niño se cruza con un espejo, intenta dar cuenta de la estructura del Yo y su constitución: ese espejo en el que se mira, en el que se reconoce, le devuelve una imagen unificada, entera, que contrasta con el cuerpo fragmentado del bebé producto de la prematuración humana. Imagen dotada de una unidad que él no puede atribuir a la percepción de su propio cuerpo. Identificación ante el espejo que es clave, originaria y fundadora de la serie de identificaciones que le seguirán luego y que compondrán, vía la operación del nombre del padre y la castración, todo aquello que se admire, que se ame, que se aspire, es decir, el ideal.

Ahora bien, esa matriz del Yo, constituida por una identificación a una imagen ideal, originaria y fundante, es sin embargo profundamente alienante e ilusoria: nunca va a haber concordancia, encaje, entre ese punto ideal, que no admite matices ni valoraciones intermedias, y la percepción que el sujeto tiene de su propio cuerpo, limitado, sumido en la descoordinación motriz y la fragmentación. Lacan dirá que a ese lugar tras el espejo en el que todo va bien, donde todo funciona a la perfección, sólo podrá tenderse, a lo sumo, asintóticamente. Ese mundo que Gil crea y recrea incesantemente en sus noches de ensueño en París, es un ideal inalcanzable, podemos acercarnos eventualmente, pero sin tocarlo nunca.

El hechizo se rompe cuando Adriana le muestra que su ilusión (la de ella) está en otro lado, en otro mundo de ensueños, anterior en el tiempo al de él, y al que él no acepta viajar. El recurso al pasado que utiliza Allen puede hacernos pensar en una vuelta a ese pasado ilusorio en el que, para el niño, él era “su majestad el rey”, como señala Freud en Introducción del Narcisismo. Pero, ¿qué se rompe en ese encuentro? ¿Qué aparece en Adriana, o qué le muestra, qué hace que ya no vayan juntos en una unidad ilusoria de completitud imaginaria?

El estadio del espejo es un escrito del tiempo de la obra de Lacan en el que su exploración se centra en el orden imaginario. Sus posteriores desarrollos teóricos nos permitirán avanzar un poco más (nunca del todo) para entender la estructura del sujeto desde los registros imaginario, simbólico y real.

En el seminario X Lacan propone su gran invento, el concepto de objeto a. Retoma allí el esquema óptico y nos dirá: “no todo el investimento pasa por la imagen especular, hay un resto”2. Ese resto es el eje en torno al cual gira toda la dialéctica de las relaciones del sujeto con los objetos del mundo. En esa imagen en la que el sujeto queda capturado hay algo que no se refleja, hay un agujero, real, innombrable, indecible y no especular. Lugar vacío, algo falta en esa unidad, y ese “algo” no es algo que se pierde (tal como propone Freud en su formulación del complejo de castración) sino que falta por estructura. Agujero en lo simbólico que implica un no todo, no todo el niño es esa imagen, no todo encastra, no todo se completa. El Otro es un Otro barrado, incompleto por estructura, incompletud que sumerge al sujeto en su propia incompletud, en su propia barradura, y con la cual tendrá que arreglárselas.

Los objetos del mundo que el sujeto inviste, los objetos que tienen ese brillo y que el sujeto persigue, el sueño dorado de Gil en la película, no son otra cosa que representaciones imaginarias de esa falta simbólica, con la cual el sujeto inviste los objetos de la realidad, de su realidad fantasmática. Pero sabemos que hay allí un agujero, que nunca se alcanzará el paraíso de la satisfacción primaria, mítica, aquella en la que creímos que éramos uno con el Otro, ese agujero que puede hacer que “las cosas dejen de andar”.

La piedra en el zapato, lo que cojea. Si el psicoanálisis se propone una ética se trata de la ética del deseo. Esto es, no se trata de proponerle al sujeto, desde la posición del analista, un objeto que lo colmaría y con lo cual lograría esa supuesta unidad. No se trata de seguir engañándonos, ofreciéndole al sujeto objetos sustitutos; mucho menos de proponerse uno (el analista) como Uno, como ideal al que el sujeto tendría que alcanzar. Entonces, ¿Cómo hacer de eso que cojea causa, motor del deseo?

Cuestión clave en psicoanálisis, no hay objeto que pueda sustituir esa falta estructural. Implica entonces un desprendimiento, una pérdida. ¿No se trataría entonces del recorrido de un análisis como un duelo?

1 Midnight in Paris. EE.UU. 2011 .96 min. Dir.: Woody Allen.

2 Lacan, Jacques. El seminario de Jacques Lacan: libro 10: la angustia. 1ª ed. Buenos Aires: Paidós. 2007. Página 49

Bibliografía

Freud, S. “Duelo y melancolía”, Obras Completas, Tomo XIV, Amorrortu Editores, Buenos Aires, 1917.

Freud, S. "El sepultamiento del complejo de Edipo", Obras Completas, Ed. Amorrortu, Tomo XIX

Freud, S. “Introducción del narcisismo”, Obras Completas, Tomo XIV, Amorrortu Editores, Buenos Aires, 1914

Lacan, J. (1949) “El estadio del espejo como formador de la función del yo [je] tal como se nos revela en la experiencia psicoanalítica”, en Escritos 1, Siglo XXI, 1988.

Lacan, J. (1954-1955) El Seminario de Jacques Lacan. Libro II: El yo en la teoría de Freud y en la técnica psicoanalítica, Editorial Paidós, Buenos Aires, 1988.

Lacan, J. El seminario de Jacques Lacan: libro 10: la angustia. 1ª ed. Buenos Aires: Paidós. 2007

por Silvana Tagliaferro · siltagliaferro@gmail.com

Resulta inexcusable en la clínica psicoanalítica retornar a la noción de Narcisismo, y este retorno a Freud implica dar un paso por la formalización de la Lógica del Fantasma de Lacan, su vigencia y sus distinciones.

Es lo crucial de la clínica lo que lleva a Freud en 1914 a introducir el narcisismo. La falta de interés por el mundo, el retiro de la libido o a la inversa, la magnificencia delirante de la grandeza, surgen como presentaciones que interrogan a Freud. ¿Qué pasa en estas presentaciones donde el lazo se fractura? Tal vez no es trivial que sea a través de la megalomanía, del movimiento de retirada de la libido y del investimento infatuado, que surge el interés freudiano en lo que da en llamar el estado de Narcisismo. Hay un movimiento de investimento, siguiendo a Nacke donde el propio cuerpo es tomado como objeto sexual. Este movimiento centrípeto agrega algo nuevo al autoerotismo: el Yo, que será para Freud un nuevo acto psíquico. Lacan dirá: algo se instala como amor propio en la mentalidad.

Tomar como objeto sexual al propio cuerpo, contemplarlo con agrado, lejos de referirse a una perturbación acarrea la consideración de modalidades y presentaciones clínicas que con Freud ubican la dimensión estructurante del narcisismo. La clínica nos confronta con vicisitudes y avatares en la introducción del narcisismo, tanto en su enlace y como en su desenlace en el final de un análisis.

Los primeros pasos de Lacan por la tópica del imaginario son bastante tempranos. El sujeto para la constitución de la imagen especular tiene que articular con el Otro y el otro. Para Lacan el yo humano aparece como algo nuevo cuya función es dar forma al narcisismo, marcando el origen imaginario del yo como ilusorio. Pero no cualquier ilusión, sino que será el efecto de la operación de lo simbólico en lo real la que la produzca.

Para mostrarlo Lacan recurre a uno de los primeros gadgets de uso humano, el espejo. Un movimiento de mutación de la cabeza que se vuelve hacia el Otro apelando a su asentimiento y luego vuelve de nuevo hacia la imagen, adviniendo la imagen especular i’ (a) y el júbilo que da inicio a una sentimentalidad.

Dialéctica y torbellino ciñen el narcisismo. Porque no todo entra en el espejo, el objeto a no especular pasa a ser la reserva operatoria y libidinal. Hay una ilusión, una distorsión en que la imagen virtual se zurce a la imagen real, para estar cuerdos. En esta tensión y distancia entre una imagen y otra se organiza el marco simbólico, cuyo soporte presta el rasgo unario como antecedente primitivo, einziger zug, del falo simbólico. Habrá Uno en tanto algo resta (1-a) y esto se inscribe en el imaginario como falta: -fi.1

¿Cuánto tiempo es preciso sostener el lugar de Eco en la transferencia para que algún retorno permita salir del ahogo y de la trampa del reflejo del espejo? ¿Qué hubiera pasado si Eco no hubiera sido rechazada por Narciso?

Que la pulsión sea el eco en el cuerpo del hecho de que hay un decir, involucra un cuerpo sensible. Un cuerpo donde consuene que ese decir es un hecho. Para que haya eco, algo tiene que encontrar un muro y volver, allí en la vuelta es que el cuerpo es sensible. ¿Cómo propiciar una declinación del narcisismo que disuelva esos sentidos coagulados y opacos que afligen aguijoneando el lazo, presentaciones del dolor ya sea como efusión narcisista o como celos y agresión, manifestaciones que invocan por otro modo de decir? En el año 2021 desarrollamos junto a Sandra Alderete algunas de estas articulaciones, en el marco de un Seminario en la Efla: “Narcisismo y Lazo Social” – donde surgió un juego: narcisismos, en la pluralidad del enlace. Con gran sentido del humor y de manera lúdica Sandra acentuó el fonema Narcisismossssssszzzzz, hasta hacer sonar el zumbido del enjambre. Referencia que tomamos de la homofonía lacaniana entre essaim y S1, enjambre de S1, como significantes plurales y nuevos.

No alcanza con el mito para dimensionar el valor de esa mirada medusante en la captura narcisista. No es suficiente ver una imagen como reflejo en el espejo del estanque si no hay un Otro real que autentifique eso que se está viendo. Es condición que la pulsión arme trayecto. El sujeto encuentra al mundo como espectáculo que lo posee. Es víctima de un señuelo, i’(a). Accede al fantasma por vías erróneas. No es que no se sepa distinguir entre i’(a) y a, ya que no tienen el mismo valor, sino que es la manera de llegar al objeto a por el i’(a).

La imagen especular es la imagen lista para insertar en el fantasma. Si bien, el fantasma no es el yo ideal, en su dimensión inconsciente, se sirve del i’(a), como imagen fija y muda. Por eso, el fantasma es una frase que se muestra. No se pronuncia ni se interpreta sino que se deduce de la repetición que traza el trayecto del análisis. No sin la contingencia de aquello que irrumpe en la transferencia. Es que es lo a-versivo aquello que permite ubicar alguna versión del objeto a, eso no reconocido, del que el analista hace semblante. Tiempo crucial en un análisis, si es posible deshacer la trama de la tela a la que se estaba cautivo, se toca cierta fijación por otra fijación a lo real. El estallido de la monada del fantasma deshace la impostura de la apariencia que implicó la imagen narcisista erguida en el fantasma.

Si bien, el fantasma sostiene la realidad del deseo y el superyó es guardián de la realidad. Reducir el fantasma a una escritura, exfoliar lo imaginario, implicará escribir otra versión, una que reste masoquismo, y esto implica una père- versión que no reniegue de la falta. Una versión al padre que no sea superyoica. Otro modo de faltar.

Franquear la fixierung escópica propone una declinación del narcisismo donde lo pulsional recupere movilidad para que una voz pueda devenir y así darle otro trato estético a lo visto y lo oído.

Disolver la fijeza del ser amado para dar paso a un ex-istente es un trabajo de duelo. Esta es la tela de un análisis, hebra a hebra, que implicará dejar de sostener la existencia en el asentimiento, incluso del analista, para que asome el agujero y cobre dimensión. El deser abre a una ex-istencia, y esa existencia ya no está sujeta al Otro sino al otro como partenaire. Hasta Dante en ese recorrido ficcional que realiza llega a un momento en que tiene que despedirse de Virgilio, tiene que separarse de quien lo ha acompañado por los nueves círculos del infierno, trepado junto a él la columna del demonio, transitado el calvario del purgatorio hasta encontrar el paso a la suspensión de la pasión y un goce de la castración. No es sencillo desprenderse del ser amado.

Cuando en el apretón de manos de los dos toros de la transferencia asoma la disyunción del objeto a, se produce el franqueamiento de ese espejo cual Alicia en el pasaje del Wonderland al A través. De ese singular encuentro, esa experiencia que se llama amor, lleva a una puerta de marfil2por donde pasa Eneas, por donde Alicia descubre que sigue soñando y por donde continuamos como deseantes a la caza del Snark.3

1 Puede consultar Botánica del sujeto. Hasta que se llame amor, la ojiva del narcisismo. Silvana Tagliaferro. Ed Nocturna.

2 En La Eneida, Virgilio sitúa dos puertas. La puerta de cuerno y la puerta de marfil por donde sale Eneas que es por donde seguimos soñando.

3 L. Carroll, La caza del Snark. Cap. VIII La desaparición. Ed. Terramar, 2010.

por Laura Vello · lvellio@yahoo.com.ar

“La vida anímica está forzada a traspasar las barreras del narcisismo, e investir objetos externos.

Cuando la sobrecarga del yo traspasa cierta medida, hay que comenzar a amar para no enfermar, enfermamos cuando una frustración impide amar”1.

Me resultó oportuna la propuesta de Cartel de Publicaciones, para volver a recorrer vía la escritura, trabajos que hemos venido realizando en la Efla a partir del Seminario a nombre propio: Lalangue, propia o la extranjera? que dictamos en la Escuela en 2022 con Silvana Tagliaferro.

Abordaré el Narcisismo en relación a la conceptualización del cuerpo, y su impacto en el lazo social.

El cuerpo es escena y escenario de la constitución del sujeto. La conquista del espacio, comienza con el cuerpo como escenario del dicho.

El lenguaje preexiste al sujeto. El Otro primordial que transmite el lenguaje, inscribe las marcas de amor, deseo y goce; funda el cuerpo erógeno en el infans.

Es en la búsqueda de reencuentro con la primera experiencia de satisfacción que el sujeto vive el desencuentro discordante e inadecuado en relación al objeto perdido. Dirá Lacan que hay una marca de la huella que deja el objeto.

Un cuerpo metafórico, cuenta con el falo, porque hay vacío de significación, dado que hay relevo de la ausencia; implica la errancia, el lapsus, el doble sentido, y el pase de sentido.

El cuerpo está en relación a lo que afecta, implica una debilidad. El nudo le permite a Lacan, recobrar importancia de lo imaginario, pensar otra corp-sistencia: que otorga plasticidad al nudo. La consistencia imaginaria del cuerpo hace de freno, dique, punto de fijación que posibilita la construcción de la trama, de la novela familiar.

El cuerpo es el soporte de lo que no funciona. La adquisición de la lengua materna nos afecta y somos efecto de ella. La lógica del significante nos plantea cierta errancia, una mentalidad sostenida en una ficción.

Cuerpo discursivo - Dispositivo analítico - Lazo social

En Seminario Encore, Lacan habla de la dit mansión: cuerpo discursivo como tejido de identificaciones.

Lacan apelará a la topología, para dar cuenta del sujeto a partir del anudamiento RSI. Para que exista cuerpo debe haber una superficie mental de tres registros anudados borromeicamente (en la Neurosis). El nudo es efecto de un decir, una forma de escritura, que es la práctica de una pérdida.

Lacan recurre a la topología para dar cuenta de lo que ocurre en la clínica, a partir de las operaciones psíquicas que intervienen en el cuerpo. El cuerpo es tórico, soporta transformaciones: lo que estaba en el interior, pasa al exterior. El cuerpo surge como efecto de esta operación de retornamiento.

Lalangue introduce una pérdida de completud, donde el sujeto del inconsciente da cuenta de cómo se arma el cuerpo a partir del entramado identificatorio. Entramado en el que el golpe de lalangue introduce una pérdida inagural que separa el cuerpo del organismo.

En el dispositivo analítico, el cuerpo se despliega como trama, en la que la novela familiar enhebra escenas en una realidad que se torna fantasmática.

La práctica analítica se orienta hacia lo real. Cuando la angustia irrumpe en el cuerpo, algo de lo real pasa al dispositivo, requiere del tratamiento por la palabra. El analista halla en las huellas de la repetición una vía a seguir. Algo retorna como efecto de lo real, de lo inaccesible del inconsciente, que no cesa de no escribirse.

Hay sentidos ficcionales que velan lo real, para que el mundo sea habitable.

El trabajo analítico consistirá en desandar el camino balizado por las marcas de escritura de la historia del sujeto.

La repetición es una marca a seguir por parte del analista, algo de lo real retorna, algo de lo inaccesible del inconsciente.

El psicoanálisis es la experiencia que trabaja con una realidad discursiva que habita al sujeto.

La apuesta analítica, encontrará su orientación en otra versión de un relato posible.

1 FREUD, S. Introducción al Narcisismo. Obras Completas, tomo II. Ed. Biblioteca Nueva, 4°ed, 1981. Pág. 2024.